Wie bist du zur Kunst gekommen?

Ich habe viele Erinnerungen an meine ersten Ausflüge in die Welt der Kunst. Hier teile ich mal zwei davon, die ich spontan als die prägendsten bezeichnen würde. Die erste: Ich war schon als Kind aus keinem Bildermuseum rauszukriegen. Da hatten meine Eltern schon ihre Zigarette danach und ich stand immer noch fasziniert vor den rosa Fleischmassen der Rubens-Weiber. Bis heute liebe ich Museums- und Galeriebesuche im Zeitlupentempo. Zweite Story: Meine Kinderärztin war mit einem Maler verheiratet und als ich da als Sechsjähriger mal mit in sein Atelier durfte und die frische Ölfarbe geschnuppert hatte, hat es mich nie mehr losgelassen. Ich liebe den Duft von Terpentin und Öl, ich liebe die ganz eigene Stimmung in Räumen, in denen Kunst entsteht.

Gibt es ein Erlebnis oder einen Moment in deiner bisherigen künstlerischen Laufbahn, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?

Ja, und dieses Erlebnis finde ich nur mit dem zeitlichen Abstand von einigen Jahren amüsant und berichtenswert. Als ich so Anfang 20 war, habe ich eine Zeit in Nürnberg gelebt und auch da schon jede freie Minute gemalt, gemalt, gemalt. Als dann erstmals ein Galerist vorbeikam, um meine Bilder anzuschauen, habe ich mich mit panischem Lampenfieber im Nebenraum verschanzt und meinen besten Freund den Verkauf regeln lassen. Ganz so schlimm ist es heute nicht mehr, aber diese Aufregung, wenn ich meine Bilder nach Wochen und Monaten Studioarbeit das erste Mal herzeige, die ist immer noch groß. Ich bin mit meinen Arbeiten ja irgendwie immer ich selbst, da ist keine Firma, kein fremdes Produkt, hinter dem ich mich verstecken kann. Einfach gesagt, ich stehe nackt vor Publikum und hoffe auf Bewunderung, auf gute Gespräche, auf Kaufinteresse und habe Angst vor Ablehnung und Unverständnis. Über die Jahre habe ich begriffen, dass das zu meinem Künstlerdasein gehört.

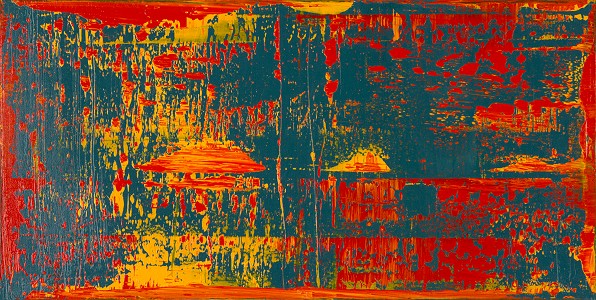

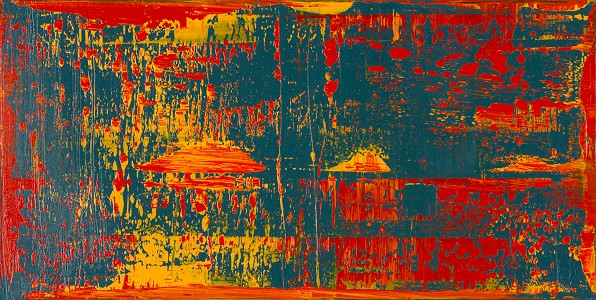

Wie würdest du deinen Stil beschreiben?

Am liebsten würde ich behaupten, dass ich gar keinen Stil habe. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich nicht festlegen möchte für alle Zeit. Seit 2013 sind meine Bilder – so es nicht um Fotografie oder Objekte geht – abstrakt, manchmal mit einem Schlag in Richtung Pop-Art und meist mit einer ordentlichen Portion Expressionismus. Also wohl nur gerade so abstrakt, dass sich eine Gegenständlichkeit darin wiederfinden lässt. Denn ich verarbeite in meinen Bildern, was mich umgibt, bewegt und beeinflusst. Und ich gebe den Sachen im Nachhinein ja auch immer Titel, mit denen man direkt etwas verbinden kann. Also „Abendsonne“ oder „Gebirgsbach“ oder „Gletscher“ und nicht „O.T. VII 24/3b“ oder so Durchnummeriertes. Wenn andere in den Bildern etwas ganz anderes sehen wollen als ich und etwas anderes, als die Bildtitel vorgeben, bitte sehr, ich möchte nur anregen, nicht vorschreiben.

Was ist es, was dich inspiriert?

Einfach und kurz gesagt: alles. Ich erlebe meine Umwelt enorm intensiv und meist bis zur Erschöpfung. Und bin ich dann randvoll im Kopf und im Herzen, genau dann geht’s an die Arbeit. An den Befreiungsschlag. Im Idealfall ohne Konzept, ohne Zeitlimit und ohne Termine oder Verpflichtungen.

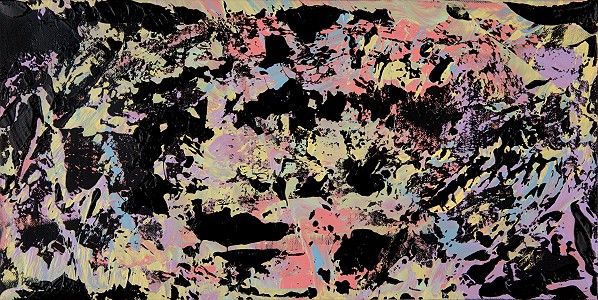

Was ist bei dir zuerst, die Idee oder die weiße Leinwand?

Es gibt oft eine Idee, ein Thema, eine Grundstimmung. Die Bildserien lasse ich dann aber im Flow entstehen – der Kopf bleibt draußen. Das Ergebnis kann dann auf diese Weise in zweierlei Weise überraschend sein: Es ist etwas geworden oder eben Schrott. Ich habe nicht selten aus dem krassesten „Arbeitsunfall“ die allerbeglückendsten neuen Bilder geschaffen. Nur im Ungeplanten liegt die Chance auf Entwicklung, neue Sichtweisen, neue Techniken.

In welcher Stimmung musst du sein, um an deiner Kunst arbeiten zu können?

Ich kann in jeder Stimmung arbeiten und ich arbeite immer. Der Prozess ist vielleicht ein anderer, als man es sich allgemein vorstellt. Ein Studio ist eine Werkstatt, ein Künstler ist ein Handwerker. So einfach sehe ich das. Manchmal küsst einen dann die Muse oder reitet einen gar der Wahnsinn, dann fühlt man sich als Künstler bzw. fühlt man sich selbst überhaupt nicht mehr. Aber meistens sind banale Dinge zu tun, die jeder andere auch tut, der im Arbeitsleben unterwegs ist. Material besorgen, Ausstellungen besprechen, Rechnungen schreiben oder begleichen, Käufer und Vielleichtkäufer treffen, Competition Checks, Lagerarbeiten – diese Dinge eben.

Hast du eine Vorliebe für gewisse Formate?

Ich mag sehr gerne kleine Formate, stelle aber fest, dass sich viele nicht auf das „Sehen im Kleinen“ einlassen. Kleine Formate sind handlich, leichter zu verarbeiten, zu transportieren, zu lagern, zu präsentieren, und das Betrachten kleiner Bilder hat etwas Intimeres als die großen Schinken. Je größer das Format ist, umso sportlicher muss man sein oder wenigstens einen Assistenten haben. Eine Leinwand von 150 cm Kantenlänge will bewegt sein, und da ich in Serie arbeite, können das leicht mal an die 20 qm Fläche und inklusive Farbe um die 200 kg Gewicht sein. Aber von diesem Kraftakt mal abgesehen, wenn ich meine großen Formate hängen sehe, ob in einer Ausstellung oder bei einem Käufer, bin ich schon auch ganz schön geflasht von der Wirkung. Um es mit Musik zu sagen, ich brauche sowohl die Kammerstücke als auch die große Oper.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag in deinem Leben aus?

Ich habe da so einen Rhythmus gefunden. Ich bin ein Stadt-Land-Wechsler. Immer so eine Woche bis zu zehn Tage in Berlin. Und dann die gleiche Zeit auf dem Land in meinem Studio. Die Stadt ist vor allem für die trockenen Arbeiten wie Administratives, Organisatorisches, und mein Bauernhof der Rückzugsort, um schaffen zu können.

Wie viel Zeit verbringst du mit der Kunst?

Das ganze Ding ist eine Sucht, ein Zwang und dafür gebe ich alles und investiere alles. Ohne schlechtes Gewissen und in vollem Bewusstsein. Meine Umwelt sendet mir schon ab und zu ein Warnsignal, wenn es zu monothematisch mit der ganzen Kunst wird, und dann bremse ich ein bisschen ab. Dann bin ich in Familie, gehe schwimmen oder laufen, werkel im Garten herum, sitze im Caféhaus beim Käsekuchen oder im Blockbuster-Kino mit 3D-Brille auf der Nase und einer Portion Popcorn auf dem Schoß.